科研团队简介

上海交通大学朱新远教授科研团队拥有12位教职成员,致力于高分子学科的基础研究和聚合物的产业化应用,研究方向涵盖了高分子化学、水凝胶材料、医用高分子、核酸药物、超支化聚合物、新型高分子材料开发研究。

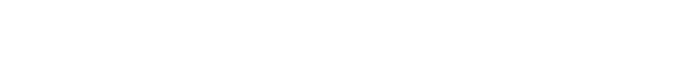

1. 高分子化学与聚合反应方法。多元聚合是对于传统单机理聚合反应的重要拓展,可以设计合成各种具有复杂拓扑结构和链序列的聚合物以及功能性高分子材料。对于多元聚合体系,对参与机制之间的影响进行精确而全面的描述是非常具有挑战性的。本课题组最近研究表明,可以通过反应动力学和热力学的评估来描述参与机制之间的影响。通过比较多元聚合反应系统中每种机制的动力学/热力学行为和其他机制,使用已经提出的动力学/热力学模型定量计算参与机制之间的影响。在此基础上,我们构建了一个多元聚合反应动力学数学模型,可通过杂化函数(杂化参数)来估计算反应机理之间相互作用的强弱程度,从而可以定量地研究多元聚合反应的复杂相互影响。

2.核酸药物与纳米生物医学。研究方向专注于DNA纳米技术、超分子自组装、外显子和生物医学应用的工程纳米材料,主要包括:

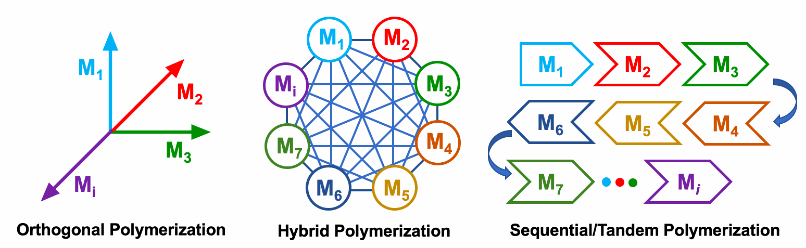

1) 基于核苷类似物的纳米药物,基于结构相似性,通过常规固相合成将核苷类似物疗法整合到DNA链中。通过精心设计它们的序列,合成了药物整合的DNA链,并将其自组装成具有明确药物负载率以及可调尺寸和形态的明确定义的DNA纳米结构。作为一种新型的药物递送系统,这些含药物的DNA纳米结构可以理想地模仿特洛伊木马,将化疗药物递送到肿瘤细胞中并对抗癌症。

2) 基于DNA纳米结构的生物大分子递送系统。与传统的基于阳离子载体的递送策略相比,功能核酸被用作交联剂,通过核酸杂交指导DNA聚合物偶联物的自组装形成球形和纳米级水凝胶,其中功能核酸被完全嵌入并保护以进行全身递送。作为一种具有球形核酸(SNA)结构的新型递送系统,交联纳米凝胶可以在没有任何转染剂的情况下将功能核酸递送到不同的细胞中,并在体外和体内有效地实现基因沉默,从而在抗癌治疗中实现对肿瘤生长的显著抑制。

3.智能凝胶材料与智能诊疗。智能凝胶材料是利用生物大分子或特种高分子,构筑具有特殊结构或独特功能的高分子基材料,本课题方向还会进行上述材料在穿戴式检测设备、皮肤药物递送和毛发药物递送等方面的应用技术开发。具体包括:

1) 纳米凝胶。研究纳米凝胶合成新技术(种子乳液聚合、原位聚合等);构建具有多层复合壳层的纳米凝胶;研究纳米凝胶的材料性能(尺寸、表面性质、微观力学性能等)与生物催化、生物电信号传导、皮肤渗透性的等功能的构效关系;开发新颖的生物信号检测技术,用于穿戴式葡萄糖检测、尿酸检测和乳酸检测等;开发高效经皮给药技术,用于白癜风等皮肤疾病的治疗。

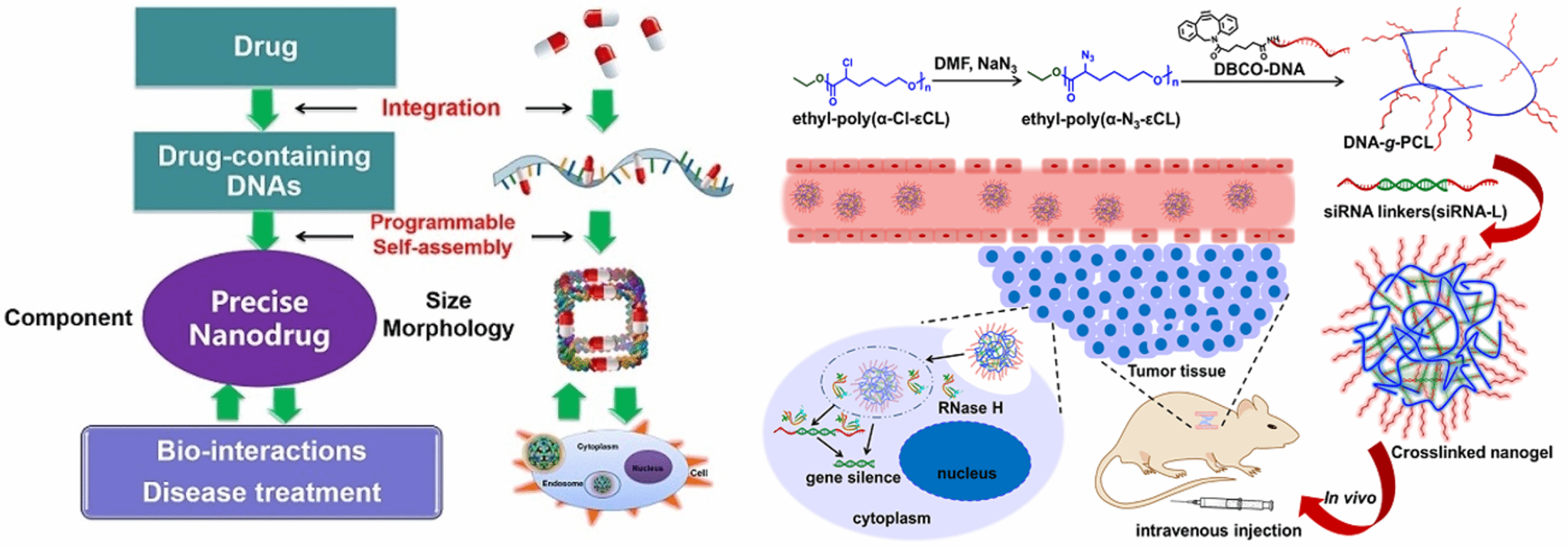

2) 压电凝胶。研究PVDF基压电材料的构效关系,包括分子结构和材料结构;探索PVDF压电凝胶的构筑策略,研究新颖微纳结构对压电性能的影响;开发PVDF压电凝胶在穿戴设备中的应用。

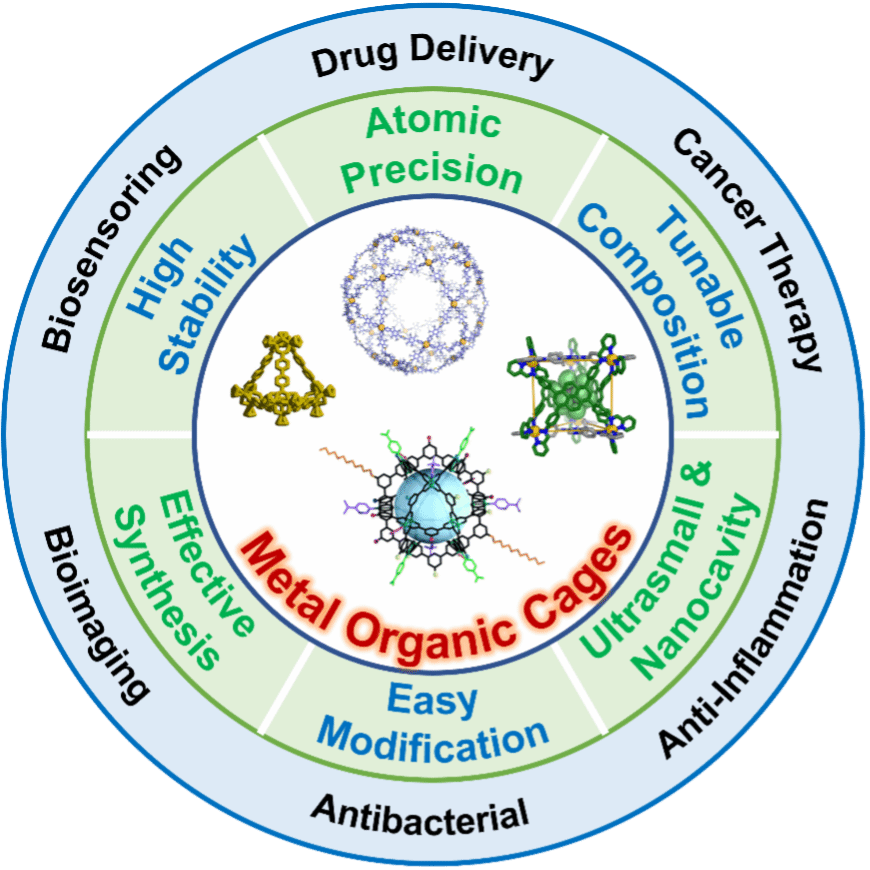

4.基于金属有机笼的精确纳米医药。纳米医药取得了长足发展,然而现有的绝大多数纳米体系结构不明确,难以进行构-效关系研究和可控的批量制备,为进一步的临床转化带来挑战。因此,基于精确纳米体系的精准医疗受到越来越多的关注。我们选用具有原子级别精确的金属有机笼,构造精确的纳米医药体系。金属有机笼是由金属离子或团簇与有机配体经配位组装形成的纳米多面体结构,具有结构精确、组分及结构多样、超小尺寸及空腔、易于修饰、高效制备、结构稳定等特点,是理想的精确纳米医药体系,已经被广泛用于生物成像、传感、抗癌、抗炎、抗菌等研究。

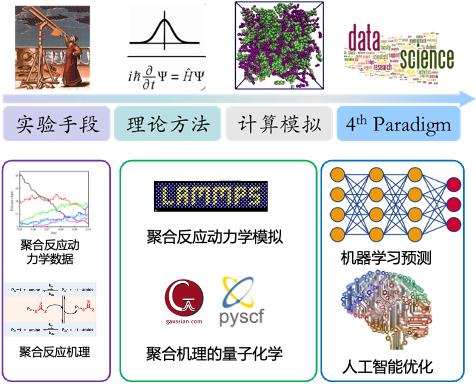

5.高分子模拟与计算化学。高分子模拟与计算化学是通过模拟计算的手段研究高分子材料结构、性质和行为。通过对于高分子体系的建模和理论计算,揭示高分子材料的微观分子机制和宏观材料性能之间的联系。本课题方向综合使用多种模拟和计算化学方法,包括分子动力学、量子化学计算、密度泛函理论、数值模拟等,研究高分子的物理化学性质,如聚合反应动力学、高分子凝聚态,液晶高分子的相转变以及复杂聚合物的机械性质。随着AI技术的兴起,我们也在AI for Polymers方面做了进一步尝试,包括聚合反应动力学的机器学习(Kinformer),以及DFT的机器学习势能结合分子动力学方法(DFT-ML/MD).

6. 高分子新材料与产业化。在聚合物和高分子材料的产业化应用方面,科研团队也取得了重要成果。主要从事高性能化、轻量化、多功能化高分子新材料研究,着重于新材料的高附加值高端应用场景的研发。多项科研成果和专利成功实现规模产业化应用,已与多家企业合作成功开发了市场急需的新材料及产品,取得了重要经济效益。