导语

近日,上海交通大学朱新远、金鑫团队在《Langmuir》期刊发表重要研究成果,首次通过高分子的链缠结行为成功实现聚偏氟乙烯(PVDF)乳胶纳米粒子的表面改性。该研究创新性地利用高分子缠结而非传统化学键合,构建了含氟聚合物与非氟聚合物的均匀互穿界面层,为高性能含氟材料开发开辟了新路径。

学术理念:物理缠结打破传统修饰瓶颈

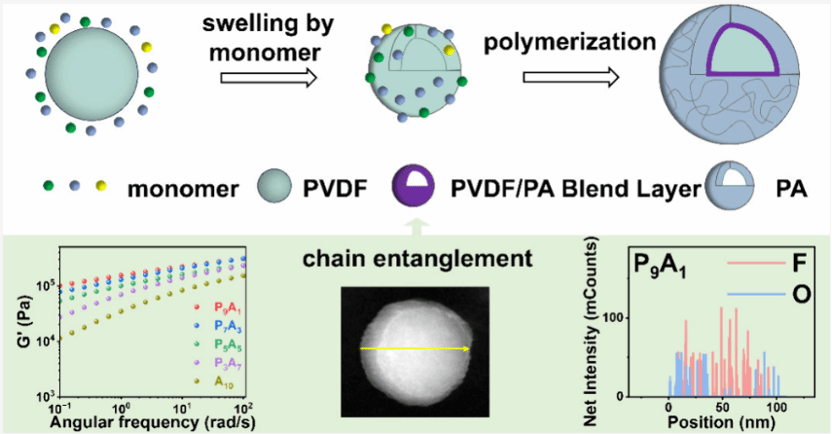

PVDF因优异的耐热性、化学稳定性被广泛应用于能源存储、生物传感等领域,但其高化学惰性与低表面能使传统表面修饰方法效率低下。研究团队独辟蹊径,采用“单体溶胀种子乳液聚合”技术,将聚(甲基)丙烯酸酯(PA)单体引入PVDF纳米粒子内部,通过原位聚合形成核壳结构。实验表明,PA与PVDF分子链在界面层发生物理缠结,而非依赖化学键或氢键作用。透射电镜(TEM)与流变学分析证实,缠结显著提升了复合材料的界面结合强度与热稳定性,其分解温度最高提升至480℃,结晶度降低13.3%,为材料性能调控提供了新维度。

应用前景:从实验室迈向工业化的多领域革新

该技术不仅操作简便、可规模化生产,更展现出广泛的应用潜力:

1. 高性能涂层与粘合剂:链缠结界面可增强材料的机械强度与耐磨性,适用于极端环境下的防护涂层;

2. 能源存储器件:通过调控PVDF的结晶行为,有望提升介电性能,推动高能量密度电容器发展;

3. 生物医学领域:表面修饰后的纳米粒子可兼容生物分子负载,为靶向药物递送或生物传感器提供新载体;

4. 环保材料:改性后的PVDF膜在污水处理、油水分离等场景中或具备更长寿命与更高效率。

未来展望

研究团队表示,该技术为含氟聚合物的后修饰提供了全新范式,未来将进一步探索链缠结机制与其他聚合物体系的兼容性,并开发面向柔性电子、智能响应材料的前沿应用。正如通讯作者金鑫副研究员所述:“我们的研究为含氟材料改性的提供了新的思路,在化学修饰和物理相互作用之外,聚合物分子独特的链缠结行为,能够启发和实现更多功能复合材料。”

本工作发表于 Langmuir 2025, 41, 3, 1849–1857